共有する

土砂災害防災のフィールドネットワークで繋がろう、広げよう

~言葉はわかりやすく、つくる輪は親しみやすく~

一般の方々に、土砂災害とその対策について理解していただくこと、またその理解を通じて防災意識を醸成・維持していただくことは、簡単なことではありません。私たちが砂防の広報に携わって30年以上、これまでに培った経験と知識を多面的に活かし、様々な活動の支援や資機材の提供を行います。

砂防フィールド

コミュニティ

スタッフの取材記録などを交えつつ、土砂災害を克服してきた各地の活動紹介や情報提供を行っております。

この場を通じて新しい発見や様々な交流が生まれることができれば幸いです。

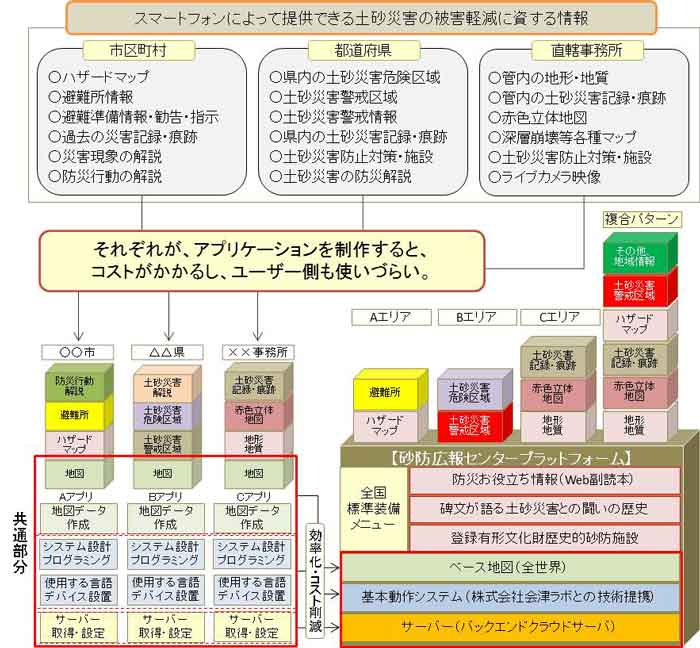

スマホ用アプリを新規提案! ※地域オリジナルの土砂災害防止啓発の新たなツールです※

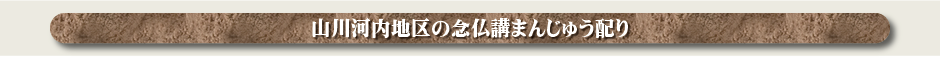

長崎県山川河内地区 “災害伝承「念仏講まんじゅう」調査報告書”を公開しました。

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 山川河内は、普段は人の訪れることの少ない山間地域の静かな集落です。 報道関係の方々の取材や団体様の現地訪問、念仏講見学など、地域のご負担にならぬよう、 山川河内自治会様と種々調整等させていただいております。 上記の場合など、下記へご連絡をいただきますようお願い申し上げます。 ○長崎大学 名誉教授 高橋和雄 |

|||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||

「火山砂防フォーラム委員会」のページを新設しました。

土砂災害防止月間広報用品等に関するアンケートのお願い

静岡県浜松市「門島地すべり」の被災状況を取材しました。

防災学習お役立ちページに「土砂災害防止教育の展開例」「全国の砂防資料館等」をUPしました。

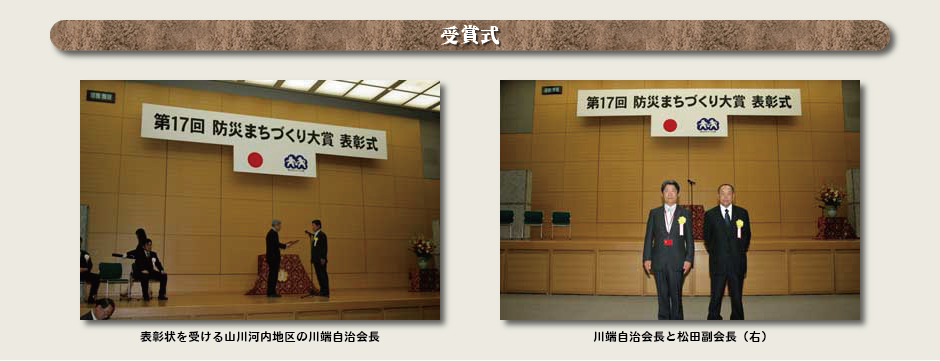

長崎県山川河内自治会が「第17回防災まちづくり大賞」を受賞しました。

|

||||||

|

||||||

|

|

||||||

|

||||||

|

||||||

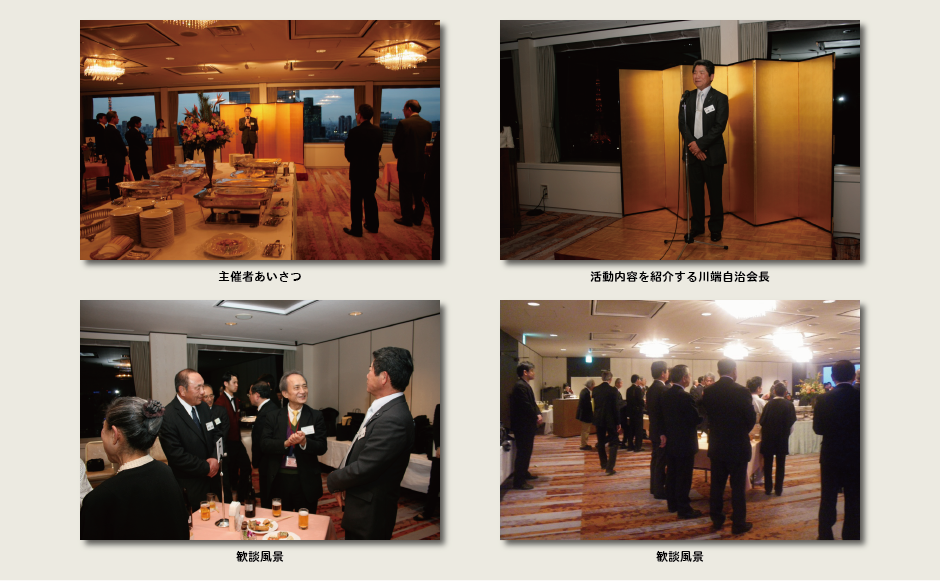

| 防災まちづくり大賞受賞各団体の親睦と情報交換を目的に、会場を霞が関ビル35階に移し交流会が行われました。 受賞各団体がそれぞれの活動内容や活動による効果などを紹介し、和やかなひと時を過ごしました。 |

||||||

|

||||||

|

|

||||||

|

||||||

|

◆ 問い合わせ先 NPO法人 土砂災害防止広報センター 〒103-0008 東京都中央区日本橋中洲4番11号 TEL 03-5614-1114 FAX 03-5614-1109 ◆ 著作権について ◆ 免責事項について |

||||||